Lohn- und Gehaltspfändung: Was muss zum Leben übrig bleiben?

15.05.2025, Redaktion Anwalt-Suchservice

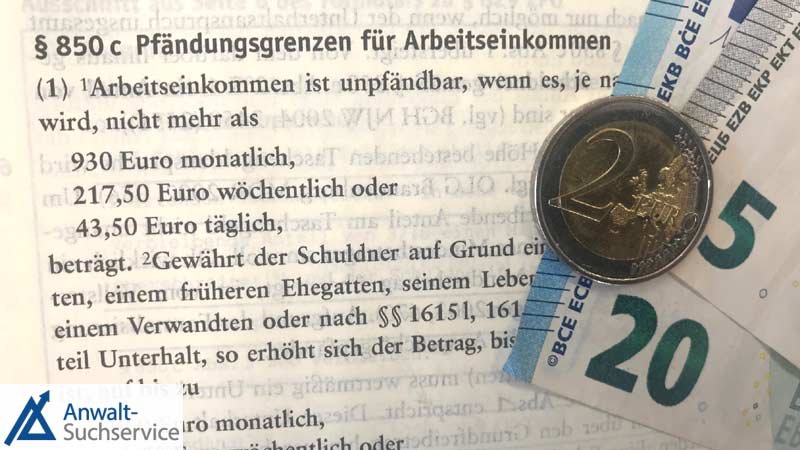

Schuldner sollten wissen, wo die Grenzen einer Pfändung liegen. © Bu - Anwalt-Suchservice

Schuldner sollten wissen, wo die Grenzen einer Pfändung liegen. © Bu - Anwalt-Suchservice Das Wichtigste in Kürze

1. Pfändungsfreigrenze: Ein Teil des Einkommens ist gesetzlich unpfändbar, um das Existenzminimum zu sichern. Die Höhe richtet sich nach dem Nettolohn und Unterhaltspflichten.

2. Arbeitgeber muss abführen: Bei vorliegendem Pfändungs- und Überweisungsbeschluss muss der Arbeitgeber den pfändbaren Teil direkt an den Gläubiger abführen.

3. P-Konto und Widerspruch: Schuldner können ein Pfändungsschutzkonto einrichten und in bestimmten Fällen gegen die Pfändung vorgehen, etwa bei unzumutbarer Härte.

1. Pfändungsfreigrenze: Ein Teil des Einkommens ist gesetzlich unpfändbar, um das Existenzminimum zu sichern. Die Höhe richtet sich nach dem Nettolohn und Unterhaltspflichten.

2. Arbeitgeber muss abführen: Bei vorliegendem Pfändungs- und Überweisungsbeschluss muss der Arbeitgeber den pfändbaren Teil direkt an den Gläubiger abführen.

3. P-Konto und Widerspruch: Schuldner können ein Pfändungsschutzkonto einrichten und in bestimmten Fällen gegen die Pfändung vorgehen, etwa bei unzumutbarer Härte.

Dieser Rechtstipp behandelt folgende Themen:

Wie läuft eine Gehaltspfändung ab? Welche Teile des Gehalts dürfen nicht gepfändet werden? Wie hoch sind die Pfändungsfreigrenzen? Was gilt bei Lohn oberhalb der Grenze? Wann ändern sich die unpfändbaren Beträge? Was muss man zum Thema Unterhalt wissen? Wie beantragt man eine Anhebung der Pfändungsfreigrenze? Urteil: Anhebung der Pfändungsfreigrenze wegen Fahrtkosten Was ist ein Pfändungsschutzkonto? Praxistipp zum Existenzminimum Wie läuft eine Gehaltspfändung ab?

Kommt es zu einer Lohn- oder Gehaltspfändung, werden die zu pfändenden Beträge direkt beim Arbeitgeber gepfändet. Sie werden also nicht mehr an den verschuldeten Arbeitnehmer ausgezahlt. Allerdings darf der Chef nicht einfach Teile des Gehalts einbehalten und an einen Gläubiger überweisen. Dieser muss zuerst einen vollstreckbaren Titel haben, also zum Beispiel ein für vollstreckbar erklärtes Gerichtsurteil oder einen Vollstreckungsbescheid. Erst damit kann der Gläubiger bei Gericht einen Pfändungs- und Überweisungsbeschluss beantragen. Danach kann er dann einen Gerichtsvollzieher damit beauftragen, diesen Beschluss dem Arbeitgeber zuzustellen. Erst nach erfolgter Zustellung darf der Chef einen Teil des Nettolohns direkt an den Gläubiger seines Beschäftigten überweisen. Dazu ist er dann jedoch auch verpflichtet.

Welche Teile des Gehalts dürfen nicht gepfändet werden?

Zum Glück für verschuldete Arbeitnehmer bestehen bei den Pfändungsmöglichkeiten jedoch Einschränkungen. Man unterteilt das Arbeitseinkommen in einen pfändbaren und einen unpfändbaren Teil. Vor irgendwelchen Zahlungen an Gläubiger muss der Arbeitgeber erst feststellen, wie hoch der unpfändbare Teil ist.

Hinzu kommt, dass bestimmte Lohnbestandteile generell nie gepfändet werden dürfen. Dies gilt zum Beispiel für 50 Prozent der Überstundenvergütung, für das zusätzlich zum Lohn gezahlte Urlaubsgeld sowie für Aufwandsentschädigungen, Auslösungsgelder und sonstige soziale Zulagen für auswärtige Beschäftigungen. Unpfändbar sind auch das Entgelt für selbstgestelltes Arbeitsmaterial, Gefahrenzulagen, Schmutz- und Erschwerniszulagen im üblichen Rahmen, Geburtsbeihilfen sowie Beihilfen aus Anlass einer Hochzeit, Erziehungsgelder und Studienbeihilfen, Blindenzulagen, Sterbe- und Gnadenbezüge aus Arbeits- oder Dienstverhältnissen. Das Weihnachtsgeld ist seit 1. Juli 2024 bis zu einer Grenze von 750 Euro brutto pfändungsfrei. Gesetzlich geregelt ist all dies in § 850a der Zivilprozessordnung (ZPO).

Außerdem sind bestimmte Arten von Bezügen nur bedingt pfändbar. Dies gilt etwa für manche Renten- und Unterstützungsleistungen (§ 850b ZPO). Dazu gehören zum Beispiel Renten, die wegen einer Verletzung des Körpers oder der Gesundheit gezahlt werden.

Wichtig: Bei einer Gehaltspfändung darf unpfändbares Einkommen nicht gepfändet werden. Die geschützten Beträge werden automatisch berücksichtigt, ohne dass der Arbeitnehmer aktiv werden muss. Handelt es sich um eine Kontenpfändung bei der Bank. gelten andere Regeln. Dann müssen Schuldner aktiv werden und ihr Konto in ein sogenanntes Pfändungsschutzkonto umwandeln (siehe unten).

Wie hoch sind die Pfändungsfreigrenzen?

Die sogenannte Pfändungsfreigrenze ist der Betrag, der dem Schuldner unabhängig von den oben erwähnten Lohnbestandteilen übrig bleiben muss. Die Pfändungsfreigrenze hängt vom Nettoeinkommen ab und wird einmal jährlich angepasst. Sie liegt bis zum 30.6.2025 bei 1.491,75 Euro, vom 1.7.2025 bis. 30.6.2026 beträgt sie 1.555 Euro. Das bedeutet: Wer derzeit nicht mehr als 1.491,75 Euro netto verdient, darf diesen Betrag komplett behalten, es wird nichts gepfändet. Wenn das Nettoeinkommen höher ist als diese Untergrenze, steigt einerseits der pfändbare Anteil, andererseits aber auch der Teil, den der Schuldner für sich behalten darf.

Hinsichtlich des pfändbaren Betrages sind auch die Unterhaltsverpflichtungen des Schuldners zu berücksichtigen. Der unpfändbare Teil des Einkommens steigt mit der Anzahl der Personen, für die der Schuldner Unterhalt zahlen muss. Das kann zu dem Ergebnis führen, dass der Gläubiger gar kein Geld bekommt.

Die gesetzliche Regelung dazu findet sich in § 850c der Zivilprozessordnung.

Was gilt bei Lohn oberhalb der Grenze?

Auch der Teil des Arbeitseinkommens, der über der Pfändungsfreigrenze liegt, ist nicht vollständig pfändbar. Davon darf ein Schuldner ohne Unterhaltspflichten immerhin drei Zehntel behalten. Für die erste Person, welcher der Schuldner Unterhalt zahlen muss, kommen zwei weitere Zehntel hinzu, für die zweite bis fünfte Person je ein weiteres Zehntel. Wenn das Arbeitsentgelt 3.613,08 Euro übersteigt, ist der Mehrbetrag voll pfändbar.

Wann ändern sich die unpfändbaren Beträge?

Wichtig zu wissen ist: Die genannten Beträge ändern sich seit 2021 jährlich immer zum ersten Juli. Dann werden sie an den sich ebenfalls regelmäßig ändernden Grundfreibetrag nach dem Einkommenssteuergesetz angepasst.

Was muss man zum Thema Unterhalt wissen?

Damit Unterhaltszahlungen zugunsten des Schuldners bei den Berechnungen berücksichtigt werden, muss dieser den Unterhalt tatsächlich bezahlen. Der Schuldner muss seine Zahlungen also beweisen können.

Wie beantragt man eine Anhebung der Pfändungsfreigrenze?

Wenn das übrig bleibende Geld einfach nicht zum Leben ausreicht oder sich schlicht die Zahlen geändert haben – zum Beispiel durch ein geändertes Einkommen oder eine neue Unterhaltspflicht – kann man beim Vollstreckungsgericht einen Antrag auf Anhebung der Pfändungsfreigrenze stellen. Dies kann formlos geschehen. Es sind auch keine Fristen zu beachten. Eine solche Entscheidung des Gerichts gilt jedoch nur für die Zukunft. Es gibt keine rückwirkende Erhöhung der Pfändungsfreigrenze.

Der Schuldner muss jedoch für jede einzelne Gehaltspfändung, die beim Arbeitgeber ankommt, einen gesonderten Antrag mit Angaben zum Gläubiger, zum Arbeitgeber und mit dem gerichtlichen Aktenzeichen der Pfändung stellen. Wenn diese von einer Behörde ausgeht – etwa dem Finanzamt – muss der Antrag auf Anhebung der Pfändungsfreigrenze bei der Vollstreckungsstelle dieser Behörde gestellt werden.

Urteil: Anhebung der Pfändungsfreigrenze wegen Fahrtkosten

Vor einigen Jahren hat das Landgericht Bonn einer Schuldnerin eine Anhebung ihrer Pfändungsfreigrenze zugestanden. Diese hatte besonders hohe Fahrtkosten zu ihrer Arbeitsstelle nachweisen können. Nach Ansicht des Gerichts war ihr ein Umzug nicht zuzumuten, da es sich um eine befristete Arbeit handelte. Zwar wäre eine Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln billiger gewesen als mit dem eigenen PKW. Die Arbeitnehmerin arbeitete jedoch im Schichtdienst und musste auch zu Tageszeiten zur Arbeit und wieder nach Hause fahren, zu denen keine öffentlichen Verkehrsmittel unterwegs waren (Beschluss vom 2.04.2009, Az. 6 T 321/08).

Was ist ein Pfändungsschutzkonto?

Wer Schulden hat, kann bei seiner Bank beantragen, sein bestehendes Girokonto in ein sogenanntes Pfändungsschutzkonto umzuwandeln. Für das Guthaben auf diesem Konto besteht dann ein automatischer Basispfändungsschutz für einen Betrag von – derzeit – 1.500 Euro monatlich. Dieser Betrag erhöht sich für die erste unterhaltsberechtigte Person um 561,43 Euro und um jeweils weitere 312,78 Euro für die zweite bis fünfte unterhaltsberechtigte Person. Die Art der Einkünfte spielt keine Rolle. Das P-Konto schützt also auch die Einkünfte von Selbständigen.

Schuldner können über diese Geldsumme unbürokratisch verfügen und damit laufende Lastschriften und Daueraufträge, wie etwa Miete oder Versicherungen, bezahlen.

Der Kontoinhaber kann nicht verbrauchtes Guthaben aus dem monatlichen Freibetrag auf dem P-Konto grundsätzlich in die nächsten drei Monate übertragen. Wird es dann jedoch auch nicht verbraucht, kommt es dem Gläubiger zugute.

Praxistipp zum Existenzminimum

Zwar muss der Arbeitgeber bei einer Gehaltspfändung die aktuelle Tabelle mit den Pfändungsfreigrenzen berücksichtigen. Trotzdem sollten sich Betroffene bei ihrem Arbeitgeber oder beim Sozialleistungsträger rechtzeitig erkundigen, ob auch wirklich die aktuelle Pfändungstabelle verwendet wird. Dies kann helfen, irrtümlichen Auszahlungen vorzubeugen. Überweist der Arbeitgeber dem Gläubiger zu viel, weil er mit einer veralteten Tabelle arbeitet, kann der Schuldner gegen ihn einen Anspruch auf Auszahlung des zu viel gezahlten Betrages haben. Bei Rechtsfragen im Rahmen einer Pfändung empfiehlt es sich, einen Anwalt hinzuzuziehen, der sich auf das Zwangsvollstreckungsrecht spezialisiert hat.

(Wk)