Können Eltern den Kita-Vertrag einfach so kündigen?

08.07.2025, Redaktion Anwalt-Suchservice

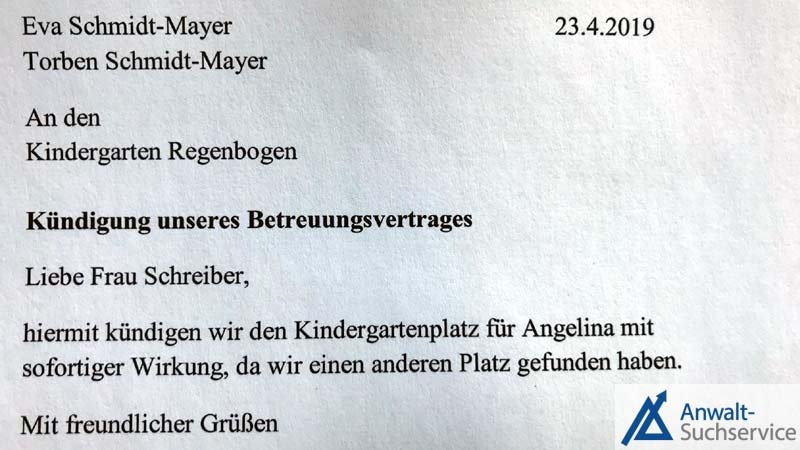

Aus einem Kita-Vertrag herauszukommen, ist oft gar nicht so einfach. © Bu - Anwalt-Suchservice

Aus einem Kita-Vertrag herauszukommen, ist oft gar nicht so einfach. © Bu - Anwalt-Suchservice Das Wichtigste in Kürze

1. Schriftform: Sowohl bei privaten als auch gemeindlichen Kitas ist eine **schriftliche Kündigung** des Betreuungsvertrags erforderlich – oft mit eigenhändiger Unterschrift und unter Einhaltung der vereinbarten Form.

2. Kündigungsfrist: Die Kündigungsfrist beträgt meist ein bis drei Monate zum Monatsende, je nach Vertrag oder kommunaler Satzung.

3. Sonderkündigungsrecht: In besonderen Situationen (z. B. Umzug, Krankheit des Kindes, Platz in Wunsch-Kita) kann ein Sonderkündigungsrecht bestehen – das sollte aber ausdrücklich im Vertrag oder in der Satzung geregelt sein.

1. Schriftform: Sowohl bei privaten als auch gemeindlichen Kitas ist eine **schriftliche Kündigung** des Betreuungsvertrags erforderlich – oft mit eigenhändiger Unterschrift und unter Einhaltung der vereinbarten Form.

2. Kündigungsfrist: Die Kündigungsfrist beträgt meist ein bis drei Monate zum Monatsende, je nach Vertrag oder kommunaler Satzung.

3. Sonderkündigungsrecht: In besonderen Situationen (z. B. Umzug, Krankheit des Kindes, Platz in Wunsch-Kita) kann ein Sonderkündigungsrecht bestehen – das sollte aber ausdrücklich im Vertrag oder in der Satzung geregelt sein.

Dieser Rechtstipp behandelt folgende Themen:

Was tun, wenn mein Kind sich in der Kita einfach nicht wohlfühlt? Wann dürfen Eltern den Kita-Vertrag kündigen? Eltern oder Kita: Wer trägt das Risiko, dass das Kind sich nicht eingewöhnt? Was darf die Kita nicht in den Vertrag schreiben? Wie lang darf die Kündigungsfrist sein? Kann ich einen Kita-Vertrag vor Beginn der Laufzeit kündigen? Praxistipp zur Kündigung von Kita-Verträgen Was tun, wenn mein Kind sich in der Kita einfach nicht wohlfühlt?

Ein Münchner Vater wollte seinen eineinhalb Jahre alten Sohn schon nach zehn Tagen wieder aus einer privaten Kindertagesstätte nehmen. Dieser fühlte sich dort nämlich nicht wohl und wollte nicht mehr hingehen. Der Vater bat daher noch in der Eingewöhnungsphase die Kita um eine Auflösung des Vertrages. Auch wollte er die geleistete Kaution von 1.000 Euro zurück. Die Zahlung dieser Kaution war nach den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Kita notwendig gewesen.

Allerdings machte es ihm die Kita nicht so einfach: Deren Leitung bestand auf einer zweimonatigen Kündigungsfrist. Auch verlangte sie vom Vater eine Zahlung von 1.590 Euro, nämlich dreimal 440 Euro für die monatlichen Kita-Beiträge plus Verpflegungs- und Pflegemittelpauschalen. Zusätzlich sollte er der Kita noch rund 2.500 Euro als Entschädigung für ausgefallene Fördergelder bezahlen. Diese erhalte sie nämlich nur, wenn die geförderten Kinder tatsächlich die Kita besuchten. Die Kita erklärte, dass der frei gewordene Platz zunächst nicht durch ein anderes Kind besetzt werden konnte.

Wann dürfen Eltern den Kita-Vertrag kündigen?

Der Fall kam zunächst vor das Amtsgericht München. Dieses sprach der Kita 1.410 Euro zu, nämlich die drei Monatsbeiträge für einen angebrochenen Monat und die zwei Monate der Kündigungsfrist plus Pauschalen für angefallene Kosten. Die Kündigungsfrist sah das Gericht als wirksam an.

Da der Vater nicht aufgeben wollte, ging der Fall jedoch durch die Gerichtsinstanzen bis zum Bundesgerichtshof. Dieser bestätigte das Münchner Urteil. In einem solchen Fall hätten die Eltern kein sofortiges Kündigungsrecht. Die vereinbarte Kündigungsfrist von zwei Monaten sei relativ kurz gewesen und angemessen. Man müsse der Kita-Leitung zugestehen, dass sie eine gewisse Planungssicherheit brauche (Urteil vom 18.2.2016, Az. III ZR 126/15). Auf ganzer Linie gewann die Kita aber nicht (siehe unten).

Eltern oder Kita: Wer trägt das Risiko, dass das Kind sich nicht eingewöhnt?

Der Bundesgerichtshof erklärte auch, dass ein Scheitern der Eingewöhnung eher zum Risikobereich der Eltern gehöre. Dies gelte auch für Kinder unter drei Jahren.

Das Amtsgericht Bonn hatte ein Jahr früher noch komplett anders entschieden (Urteil vom 28.7.2015, Az. 114 C 151/15). Es hatte die Klage einer Kita auf Zahlung von drei Monatsgebühren in Höhe von insgesamt 2.200 Euro abgewiesen. Der Grund: Die gescheiterte Eingewöhnung eines Kindes in der Kita sei ein berechtigter Grund für eine außerordentliche und fristlose Kündigung. Die Vertragsklausel der Kita, welche eine solche Kündigung ausschließe, sei unwirksam. Sie benachteilige die Eltern als Vertragspartner unangemessen. Im Bonner Fall hatte die Kindertagesstätte in ihrer Satzung eine außerordentliche Kündigung durch die Eltern ausdrücklich ausgeschlossen.

Allerdings muss man davon ausgehen, dass sich künftige Gerichtsentscheidungen eher am Urteil des Bundesgerichtshofes orientieren.

Was darf die Kita nicht in den Vertrag schreiben?

Interessant ist jedoch, dass die Kita auch vor dem Bundesgerichtshof nicht auf ganzer Linie gewann. Die Richter betrachteten nämlich mehrere Regelungen in ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen als unwirksam.

Dies betraf auch die geforderte Kaution. Dem BGH zufolge war es den Eltern nicht zumutbar, eine Kaution in so erheblicher Höhe in Form eines "Darlehens" an den Betreiber einer Kinderkrippe zu zahlen.

Ebenso war eine Klausel unwirksam, nach der die Eltern eingesparte Aufwendungen der Kita nicht von der Rechnung abziehen durften. Denn: Wenn Eltern ihr Kind nicht jeden Tag in die Kita schicken, entstehen dieser auch keine Kosten etwa für Verpflegung. Der Kindergarten-Betreiber darf jedoch solche eingesparten Beträge nicht einfach behalten, sondern die Eltern können sie von der nächsten Rechnung abziehen. Dies verhält sich wiederum anders, wenn vereinbart wurde, dass Pauschalen jeweils für den ganzen Monat zu zahlen sind.

Außerdem erklärte der BGH eine Klausel für unwirksam, nach der die Eltern Schadensersatz zu zahlen hatten, wenn sie ihr Kind nicht regelmäßig in die Kita brachten. Diese Regelung verstoße sogar gegen das Grundgesetz, nämlich gegen das Pflege- und Erziehungsrecht der Eltern aus Art. 6 Abs. 2.

Wie lang darf die Kündigungsfrist sein?

2018 urteilte das Amtsgericht München erneut elternfreundlich und entschied, dass eine Kündigungsfrist von sechs Monaten unzumutbar und zu lang sei. Eine solche Vertragsklausel sei unwirksam. Angemessen seien drei Monate (Urteil vom 24.10.2018, Az. 242 C 12495/18).

Kann ich einen Kita-Vertrag vor Beginn der Laufzeit kündigen?

Das Landgericht München hat 2023 entschieden, dass eine Vertragsklausel unwirksam ist, nach der Eltern den Vertrag mit der Kindertagesstätte nicht vor Beginn der Laufzeit kündigen können. In diesem Fall sollte erst ab Laufzeitbeginn eine dreimonatige Kündigungsfrist gelten. Das Gericht sah in dieser Regelung eine unangemessene Benachteiligung von Kunden. Zwar sei der Kindertagesstätte zuzugestehen, dass sie eine gewisse Planungssicherheit benötige. Bei einer Kündigung vor Beginn der Betreuungszeit habe die Kita aber genug Zeit, umzuplanen und den Platz neu zu vergeben (Urteil vom 31.10.2023, Az. 2 O 10468/22).

Praxistipp zur Kündigung von Kita-Verträgen

Beim Thema Kita-Recht überschneiden sich mehrere Rechtsgebiete. Im vor dem BGH verhandelten Fall ging es um die Vertragsgestaltung einer privaten Kita und somit um das Zivilrecht. Wenn es jedoch um behördliche Bescheide geht, zum Beispiel von einer Gemeinde, ist das Verwaltungsrecht betroffen. Dies ist ein wichtiger Unterschied, weil je nach Rechtsgebiet verschiedene Gerichte zuständig sind und es jeweils auf diese Gebiete spezialisierte Rechtsanwälte gibt. Natürlich ist es im Streitfall von Vorteil, einen gerade für dieses Gebiet kompetenten Juristen zu Rate zu ziehen. Daher: ist bei einer privaten Kita eher ein Anwalt für Zivilrecht und bei einer öffentlichen Kindertagesstätte ein Anwalt für Verwaltungsrecht gefragt.

(Ma)