Dürfen Erben auf die Online-Accounts des Erblassers zugreifen?

23.06.2025, Redaktion Anwalt-Suchservice

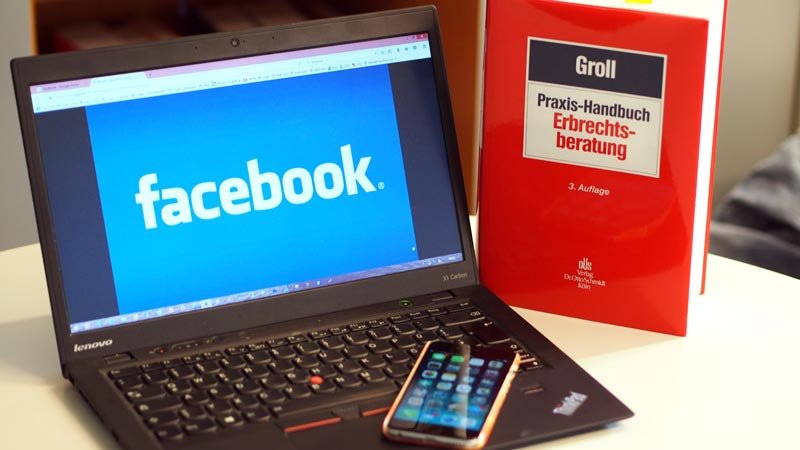

Auch für den digitalen Nachlass kann und sollte man Vorsorge treffen. © Rh - Anwalt-Suchservice

Auch für den digitalen Nachlass kann und sollte man Vorsorge treffen. © Rh - Anwalt-Suchservice Das Wichtigste in Kürze

1. Erben treten in alle Rechte und Pflichten ein: Auch digitale Konten und Verträge (z. B. E-Mails, Social-Media-Profile, Cloud-Dienste) gehören zum Nachlass und gehen grundsätzlich auf die Erben über.

2. Zugriffsrecht auf digitale Inhalte: Erben dürfen Zugang zu den Benutzerkonten und gespeicherten Daten des Erblassers verlangen (bestätigt durch BGH, Urteil vom 12.07.2018 – III ZR 183/17, „Facebook-Urteil“).

3. Datenschutz steht dem nicht entgegen: Das postmortale Persönlichkeitsrecht und der Datenschutz des Erblassers hindern den Zugriff der Erben in der Regel nicht, da das Erbrecht Vorrang hat.

1. Erben treten in alle Rechte und Pflichten ein: Auch digitale Konten und Verträge (z. B. E-Mails, Social-Media-Profile, Cloud-Dienste) gehören zum Nachlass und gehen grundsätzlich auf die Erben über.

2. Zugriffsrecht auf digitale Inhalte: Erben dürfen Zugang zu den Benutzerkonten und gespeicherten Daten des Erblassers verlangen (bestätigt durch BGH, Urteil vom 12.07.2018 – III ZR 183/17, „Facebook-Urteil“).

3. Datenschutz steht dem nicht entgegen: Das postmortale Persönlichkeitsrecht und der Datenschutz des Erblassers hindern den Zugriff der Erben in der Regel nicht, da das Erbrecht Vorrang hat.

Dieser Rechtstipp behandelt folgende Themen:

Worin besteht das Grundproblem? Wie geht Facebook beim Tod eines Nutzers vor? Jahrelanger Rechtsstreit um Zugang zu Facebook-Account Wie hat der Bundesgerichtshof zu Facebook entschieden? Reicht es aus, den Angehörigen Daten als PDF zu schicken? Wie verfährt Facebook 2025 mit den Konten verstorbener Nutzer? Was passiert mit Mail-Konten und Cloud-Daten? Was passiert mit Abos und Mitgliedschaften? Was ist ein Erbschein? Wer übernimmt die digitale Nachlassverwaltung? Was gilt bei PayPal und eBay? Wie kann man vorsorgen? Praxistipp zur digitalen Vorsorge Worin besteht das Grundproblem?

Im deutschen Erbrecht gilt die sogenannte Gesamtrechtsnachfolge. Das heißt: Wer erbt, erbt nicht nur die Vermögenswerte, sondern auch die Schulden des Verstorbenen. Daher kann ein Erbe sich nicht Wertgegenstände seiner Wahl herauspicken und alles, was Arbeit macht oder Geld kostet, ignorieren.

Viele Menschen kaufen und verkaufen heute Waren auf eBay, Amazon oder anderen Online-Plattformen. Sie zahlen mit PayPal oder anderen Bezahldienstleistern, sie sind in sozialen Netzwerken aktiv und haben Nutzerkonten bei Mail- und Messenger-Diensten. Oft findet auf diesen Wegen wichtige private und geschäftliche Kommunikation statt.

Die Erben eines Nutzers müssen damit rechnen, dass hier Zahlungsverpflichtungen auf sie zukommen – zum Beispiel offene Rechnungen oder Abogebühren. Vielleicht stehen auch noch eingehende Zahlungen aus oder es sind bestellte Waren unterwegs. Laufen kostenpflichtige Dienste weiter, kann dies teuer werden.

Ein weiteres Thema sind fröhliche Urlaubsfotos und Geburtstagseinladungen: Wenn der Inhaber eines Accounts nicht mehr lebt, möchten seine Angehörigen solche nun unpassenden Inhalte oft gern löschen. Nur: Woher sollen sie wissen, wo der Verstorbene überall Nutzerkonten gehabt hat? Und wie können sie ohne Zugangsdaten und Passwörter darauf zugreifen?

Wie geht Facebook beim Tod eines Nutzers vor?

Bei Facebook ist es möglich, ein Nutzerkonto in den sogenannten Gedenkzustand zu versetzen. Facebook führt diesen Schritt auch selbst durch, wenn es irgendwie erfährt, dass ein Nutzer verstorben ist. Gedenkzustand bedeutet: Neben dem Profilnamen erscheint der Zusatz "in Erinnerung an". Je nach den Privatsphäre-Einstellungen des Accounts können Freunde dort Erinnerungen teilen. Gespeicherte Inhalte können weiter von den Personen angesehen werden, mit denen sie geteilt wurden. Gestoppt wird jedoch das öffentliche Verbreiten solcher Profile als "Person, die du vielleicht kennst" sowie die Nutzung des Profils in Werbeanzeigen und das Versenden von Geburtstagserinnerungen. Auch kann sich niemand mehr auf dem Konto anmelden.

Änderungen auf dem Profil vornehmen kann allein eine Person, die der Nutzer zu Lebzeiten zum Nachlasskontakt ernannt hat. Allerdings kann auch diese Person sich nicht mehr normal auf dem Konto anmelden, sondern erhält nur eingeschränkten Zugriff. Sie kann zum Beispiel das Foto ändern, einen fest bleibenden letzten Beitrag erstellen und neue Freundschaftsanfragen beantworten. Nur Volljährige können einen Nachlasskontakt benennen. Facebook-Nutzer können zu Lebzeiten bestimmen, ob Facebook ihr Nutzerkonto im Falle ihres Ablebens in den Gedenkstatus versetzen oder ganz löschen soll.

Jahrelanger Rechtsstreit um Zugang zu Facebook-Account

In Berlin kam 2012 ein 15-jähriges Mädchen ums Leben, das von einer U-Bahn überfahren wurde. Ihren Eltern ließ die Frage keine Ruhe, ob es sich um einen Suizid gehandelt hatte. War vielleicht Mobbing im Spiel gewesen? Um dies zu erfahren, wollten sie Zugriff zum Facebook-Account ihrer Tochter bekommen. So hätten sie auch nicht öffentliche Unterhaltungen lesen können.

Dies wäre im Normalfall kein Problem gewesen. Die Tochter hatte der Mutter nämlich ihre Zugangsdaten anvertraut. Nur: Bevor die Eltern auf das Konto zugreifen konnten, meldete ein Unbekannter Facebook den Tod der Tochter. Daraufhin versetzte Facebook das Konto sofort in den Gedenkstatus. Nun konnte sich niemand mehr darauf anmelden. Schließlich verklagte die Mutter Facebook, um Zugang zum Account ihrer Tochter zu erhalten.

Das Landgericht Berlin stellte sich in erster Instanz noch auf die Seite der Mutter. Das Berliner Kammergericht wies jedoch deren Klage ab und verwies auf das Fernmeldegeheimnis. Dieses gelte auch für die Kommunikation in sozialen Netzwerken, wenn sich diese in kleinen, von der Öffentlichkeit abgeschirmten Gruppen oder Zweier-Chats abspiele. Dadurch würden auch die unbekannten Chatpartner des Mädchens geschützt. Immerhin hätten diese nicht in eine Einsichtnahme durch dessen Eltern eingewilligt (KG Berlin, Beschluss vom 31.5.2017, Az. 21 W 23/16).

Wie hat der Bundesgerichtshof zu Facebook entschieden?

Der Bundesgerichtshof stellte grundsätzlich klar, dass ein Nutzerkonto bei einem sozialen Netzwerk vererbbar ist. Deswegen haben die Erben eines verstorbenen Facebook-Nutzers Anspruch auf Zugang zu seinem Account und zu allen darauf gespeicherten Inhalten (Urteil vom 12. Juli 2018, Az. III ZR 183/17).

In diesem Fall sei der Nutzungsvertrag des Mädchens mit Facebook mit ihrem Tod auf ihre Erben übergegangen, also auf ihre Eltern. Es habe keine vertraglichen Absprachen gegeben, die dies verhindert hätten. Die Facebook-Regeln über den Gedenkzustand seien kein wirksamer Vertragsbestandteil geworden und obendrein schlicht unwirksam. Fremde, die zu Lebzeiten mit einem Social-Media-Nutzer kommunizierten, müssten damit rechnen, dass Dritte später diese Kommunikation lesen könnten.

Das Gericht verglich Social-Media-Accounts dabei mit Tagebüchern und persönlichen Briefen. Auch diese würden vererbt. Auch sie dienten der persönlichen Kommunikation. Das Fernmeldegeheimnis gelte dabei nicht, weil der Erbe vollständig rechtlicher Nachfolger des Erblassers werde. Er sei gerade kein "anderer" im Sinne des Telekommunikationsgesetzes, dem das Fernmeldegeheimnis den Zugriff auf fremde Kommunikation verweigere. Daran ändere auch die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) nichts. Diese schütze nur die Daten lebender Personen.

Dieses Urteil hat große Bedeutung für ähnliche Fälle. Es gilt zum Beispiel auch, wenn Kinder auf die Social-Media-Accounts ihrer verstorbenen Eltern zugreifen möchten.

Reicht es aus, den Angehörigen Daten als PDF zu schicken?

Der geschilderte Rechtsstreit war mit dem BGH-Urteil jedoch nicht zu Ende. Facebook behauptete nämlich, dass es technisch nicht möglich sei, den Eltern schlicht und einfach Zugang zum Account ihrer Tochter zu gewähren. Man schickte den Eltern stattdessen per Post einen USB-Stick mit einem 14.000 Seiten langen PDF-Dokument zu. Dieser sollte angeblich den Inhalt des Accounts enthalten.

Die Eltern meinten, dass Facebook auf diese Art seiner Verpflichtung aus dem BGH-Urteil nicht nachgekommen war, ihnen Zugang zu geben. Sie gingen erneut vor Gericht und der Prozess lief wieder durch alle Instanzen bis zum BGH.

Der Bundesgerichtshof entschied erneut zugunsten der Eltern. Facebook müsse dafür sorgen, dass die Eltern auf die gleiche Art Zugang zum Account bekommen könnten, wie deren verstorbene Tochter. Nur eine aktive Nutzung des Kontos dürfe ihnen untersagt werden. "Zugang" bedeute, dass die Erben Zutritt zum Herrschaftsbereich des Kontos bekämen und sich auf dem Konto bewegen könnten wie vorher ihre Tochter. Es reiche nicht aus, lediglich gespeicherte Daten in anderer Form weiterzugeben. Mit der Entscheidung des BGH wurde zusätzlich ein Zwangsgeldbeschluss des Berliner Landgerichts gegen Facebook in Höhe von 10.000 Euro rechtskräftig (Beschluss vom 27.8.2020, Az. III ZB 30/20).

Wie verfährt Facebook 2025 mit den Konten verstorbener Nutzer?

Hier hat sich nichts Maßgebliches geändert. Allerdings räumt Facebook ein, dass in seltenen Fällen Zugriff auf Konteninhalte gewährt wird. Wer anfragt, muss nachweisen, dass er oder sie ein "autorisierter Vertreter" ist, etwa ein Familienmitglied, und eine entsprechende Gerichtsentscheidung im individuellen Fall vorlegen.

Was passiert mit Mail-Konten und Cloud-Daten?

Dazu gibt es keine besonderen gesetzlichen Regelungen. Ob das oben erwähnte BGH-Urteil auf solche Konten anwendbar ist, werden die Gerichte noch entscheiden.

Bis dahin sind die Geschäftsbedingungen (AGB) der Anbieter ausschlaggebend. Nicht alle Anbieter sehen die Vertragsbeziehung zwischen Anbieter und Nutzer als vererblich an. Einige – zum Beispiel WEB.de oder GMX – gewähren Erben Zugriff auf den Account und auch die Möglichkeit, diesen weiterzunutzen oder zu löschen.

Dafür ist ein Erbnachweis vorzulegen. Für eine Löschung kann eine Sterbeurkunde ausreichen, für einen Zugriff auf das Konto wird häufig ein vom Nachlassgericht ausgestellter Erbschein plus Identitätsnachweis des Erben gefordert. Hinzu kommt ein schriftlicher Antrag mit eigenhändiger Unterschrift. Wenn es mehrere Miterben gibt, müssen alle schriftlich zustimmen. Will nur einer auf das Konto zugreifen, müssen die anderen eine Vollmacht erteilen. All dies zu organisieren, kostet einiges an Zeit.

Bei einigen Anbietern werden automatisch nach einer gewissen Zeit inaktive Konten deaktiviert. Beim E-Mail-Dienst Yahoo erlöschen nach den Allgemeinen Geschäftsbedingungen mit dem Tod des Nutzers einfach dessen Rechte an seinem Konto und seinen Daten. Yahoo betrachtet das Nutzungsverhältnis als nicht übertragbar und gewährt Erben keinen Zugriff. Der Cloud-Speicher-Dienst Dropbox räumt Angehörigen verstorbener Nutzer zwar theoretisch auf Antrag Zugang zu deren Daten ein. Dafür wird jedoch die Zusendung vieler Unterlagen per Post in die USA gefordert – einschließlich einer Gerichtsentscheidung, aus der sich das Erbrecht des Antragstellers und die Verpflichtung zur Herausgabe der Daten ergeben.

Was passiert mit Abos und Mitgliedschaften?

Viele Menschen meinen, dass Verträge automatisch mit dem Tod der Person enden, die sie abgeschlossen hat. Dies gilt jedoch nur für sogenannte höchstpersönliche Verträge, also solche, bei denen die verstorbene Person selbst eine Leistung erbringen soll. Beispiel: der Arbeitsvertrag.

Abonnements aller Art gehören nicht zu diesen Verträgen. Sie laufen weiter bis zu einer Kündigung. Und manche Verträge verlängern sich ohne Kündigung automatisch immer wieder, etwa beim Online-Dating. Verstirbt der Vertragsinhaber, muss sein Erbe für die Kosten aufkommen. Dieser sollte daher schnellstmöglich solche Verträge kündigen.

Als Nachweis verlangen die Anbieter häufig eine Sterbeurkunde oder einen Erbschein. Übrigens dürfen Banken mittlerweile nicht mehr pauschal einen teuren Erbschein verlangen.

Was ist ein Erbschein?

Mit einem Erbschein bestätigt das Nachlassgericht, dass jemand etwas geerbt hat, von wem und zu welchem Erbanteil. Er gilt häufig als Standard-Erbnachweis und als erbrechtliches "Allheilmittel". Ein Erbschein kostet jedoch auch ordentlich Geld. Der genaue Betrag hängt vom Umfang des Nachlasses ab. Angehörige sollten sich daher gut überlegen, ob sie überhaupt einen Erbschein brauchen. Für die Kündigung eines Online-Abos reicht oft die Sterbeurkunde oder das vom Nachlassgericht eröffnete Testament aus. Dies handhaben die Anbieter jedoch unterschiedlich.

Es gibt zwar keine direkte Rechtsprechung zum Erbnachweis bei Online-Accounts. Allerdings hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass Erben nicht dazu verpflichtet werden können, einen Erbschein vorzulegen, um Zugriff auf das Bankkonto des Erblassers zu bekommen. Entsprechende AGB-Klauseln sind unwirksam. Auseichend ist ein Testament mit Eröffnungsprotokoll des Nachlassgerichts (Urteil vom 8.10.2013, Az. XI ZR 401/12).

Wer übernimmt die digitale Nachlassverwaltung?

Seit einiger Zeit gibt es einen neuen Beruf: den digitalen Nachlassverwalter. So nennen sich Dienstleister, die im Auftrag von Erben feststellen, wo der Verstorbene online aktiv war und ob er irgendwo Guthaben oder Schulden hatte. Einige Dienstleister übernehmen auch die Deaktivierung von Nutzerkonten. Sie müssen dazu die Hardware des Erblassers auswerten, also dessen verwendete Geräte wie PC und Smartphone. Sie recherchieren meist auch bei den üblichsten Online-Diensten.

Dieses Verfahren hat den Nachteil, dass der Ermittlungsdienst alle Daten und persönlichen Informationen über den Verstorbenen erhält. Erben sollten sich daher genau überlegen, wem sie eine derart sensible Aufgabe anvertrauen. Übrigens sind soziale Netzwerke und Online-Dienstleister aller Art nicht dazu verpflichtet, mit dem digitalen Nachlassverwalter zusammenzuarbeiten. Dies tun sie höchstens freiwillig.

Was gilt bei PayPal und eBay?

Der Bezahldienstleister Paypal ermöglicht eine Auszahlung des Guthabens des Verstorbenen und die Kündigung durch die Erben, verlangt aber Nachweise. Erforderlich sind in der Regel eine Kopie der Sterbeurkunde, eine Kopie des Testamentes, eine Kopie des Personalausweises des Erben und eine schriftliche Erklärung, dass der Kontoinhaber verstorben ist und der Erbe das Konto kündigt.

Bei eBay gibt es kein besonders geregeltes Vorgehen für den Todesfall eines Nutzers. Hier hilft nur eine Kontaktaufnahme mit dem Kundenservice. Sehr wahrscheinlich wird der Account bei Vorlage einer Sterbeurkunde geschlossen. Die Erben bekommen keinen Zugriff auf den Account oder auf gespeicherte Daten. Offene Rechnungen oder Forderungen müssen die Erben bezahlen.

Wie kann man vorsorgen?

Jeder Internetnutzer kann zu Lebzeiten dafür sorgen, dass seine Angehörigen später nicht hilflos vor dem digitalen Chaos stehen.

Es gibt Dienstleister, die anbieten, alle Passwörter eines Nutzers zu verwalten und mit einem Masterpasswort zu sichern. Hier stellt sich nur die Frage: Ist es wirklich der Sinn von Passwörtern, diese unbekannten Personen im Ausland zu geben, die dann Zugriff auf jede private Information aus dem eigenen Leben einschließlich Bank- und Kreditkartenkonten bekommen? Nichts anderes passiert hier.

Empfehlenswert ist es eher, die Passwörter aufzuschreiben und die Liste so aufzubewahren, dass nicht jeder daran kommt, die Erben jedoch im Ernstfall schnell und einfach darauf zugreifen können. Vielleicht im gleichen Umschlag wie das eigene Testament? Von einer Hinterlegung von Passwörtern bei einem Notar ist abzuraten: Die Passwortliste sollte regelmäßig aktualisiert werden. Passwörter sollte man regelmäßig ändern.

Ein auf dem PC abgespeichertes Masterpasswort eignet sich hervorragend – um Hackern und Identitätsdieben die Arbeit zu erleichtern. Auch ein Shareware-Passwortsafe-Programm ändert daran wenig.

Praxistipp zur digitalen Vorsorge

Eine Möglichkeit der Vorsorge ist es, einer Vertrauensperson eine schriftliche Vollmacht zu geben. Damit wird dieser erlaubt, den digitalen Nachlass zu verwalten und Nutzerkonten zu kündigen. Hier reicht eine allgemein formulierte Vollmacht nicht aus. Ein Fachanwalt für Informationstechnologierecht (IT-Recht) kann Sie kompetent zum digitalen Nachlass beraten.

(Ma)